Этот калейдоскоп, это движение бесконечных лиц не утомляло Криста. Он просто не раздумывал об этом. Жизнь не оставляла времени на такие раздумья. «Не волнуйся, не думай о новых начальниках, Крист. Ты один, а начальников у тебя еще будет очень много» — так говорил шутник и философ — а кто говорил, Крист забыл. Крист не мог вспомнить ни фамилии, ни лица, ни голоса, голоса, сказавшего Кристу эти важные шутливые фразы. Важные именно потому, что шутливые. Кто осмеливался шутить, улыбаться хотя бы глубоко скрытой, сокровеннейшей улыбкой, но все же улыбкой, несомненно улыбкой, такие люди существовали, но сам Крист был не из их числа.

Какие были бригадиры у Криста... Или свой брат пятьдесят восьмая, взявшиеся за слишком серьезное дело и вскоре разжалованные, разжалованные раньше, чем они успели превратиться в убийц. Или свой брат пятьдесят восьмая, фраера, но битые фраера, опытные, бывалые фраера, которые могли не только приказывать на работе, но и эту работу организовать, да еще ладить с нормировщиками, которой, начальством разнообразным, дать взятку, уговорить. Но и эти, свой брат пятьдесят восьмая, не хотели и думать о том, что приказывать на лагерной работе худший лагерный грех, что там, где расплата кровава, где человек бесправен, взять на себя ответственность распоряжаться чужой волей на жизнь и смерть — все это слишком большой, смертный грех, грех, которого не прощают. Были бригадиры, умиравшие вместе с бригадой. Были и такие, которых эта ужасная власть над чужой жизнью развратила немедленно, и кайловище, черенок лопаты в их руках стал им помогать в разговорах со своими товарищами. И когда они вспоминали об этом, говорили, повторяя, как молитву, мрачную лагерную поговорку: «Умри ты сегодня, а я завтра». Далеко не всегда у Криста бригадирами были заключенные по пятьдесят восьмой статье. Чаще — а в самые страшные годы всегда — бригадирами Криста были бытовики, осужденные за

убийство, за служебные преступления. Это были нормальные люди, только вина власти и тяжкое давление сверху — поток смертных инструкций — диктовали этим людям поступки, на которые они не решались, быть может, в их прежней жизни. Грань между преступлением и «ненаказуемым деянием» в «служебных» статьях — да в большинстве бытовых тоже — очень тонка, подчас неуловима. Часто сегодня судили за то, за что не судили вчера, не говоря уж о «мере пресечения» — всей этой юридической гамме оттенков от проступка до преступления.

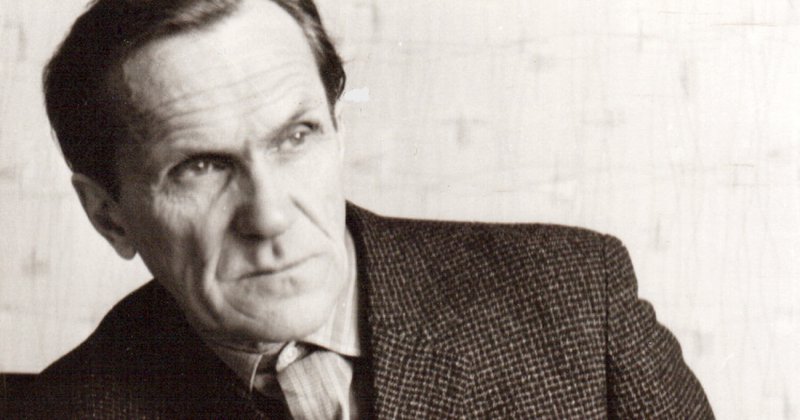

Бытовики-бригадиры были зверями по приказу. Но вовсе не только по приказу были зверями бригадиры-блатари. Бригадир-блатарь —- это худшее, что могло случиться с бригадой. Но Косточкин не был ни блатарем, ни бытовиком. Косточкин был единственным сыном какого-то крупного не то партийного, не то советского работника на КВЖД, по «делу КВЖД» привлеченного и умерщвленного. Единственный сын Косточкина, учившийся в Харбине и ничего, кроме Харбина, не видевший, в свои двадцать пять лет был осужден как «чс», как «член семьи», как «литерник», на... пятнадцать лет. Воспитанный заграничной харбинской жизнью, где о невинно осужденных читали только в романах — переводных романах по преимуществу,— молодой Косточкин в глубине своего мозга не был уверен, что его отец осужден невинно. Отец воспитал в нем веру в непогрешимость НКВД. К иному суждению

молодой Косточкин был вовсе не подготовлен. И когда был арестован отец, когда сам Косточкин был осужден и отправлен с Очень Дальнего Востока на Очень Дальний Север — Косточкин был озлоблен прежде всего на отца, испортившего ему своим таинственным преступлением жизнь. Что он, Косточкин, знает о жизни взрослых? Он, изучивший четыре языка — два европейских и два восточных, лучший танцор Харбина, учившийся всевозможным блюзам и румбам у приезжих мастеров сих дел, лучший

боксер Харбина — средневес, переходящий в полутяжелый, обучавшийся апперкотам и хуккам у бывшего чемпиона Европы,— что он о всей этой большой политике знает? Если расстреляли — значит, что-то было. Может быть, в НКВД погорячились, может быть, надо было дать десять, пятнадцать лет. А ему, молодому Косточкину, нужно было дать — если уж нужно дать — пять вместо пятнадцати.

Четыре слова повторял Косточкин — переставлял их в разном порядке — и всякий раз выходило плохо, тревожно: «Значит, было что-то. Значит, что-то было».

Вызвав у Косточкина ненависть к расстрелянному отцу, страстное желание избавиться от этого клейма, от этого отцовского проклятия — работники следствия добились важных успехов. Но следователь не знал об этом. Следователь, который вел дело Косточкина, и сам был давно расстрелян по очередному «делу НКВД».

Не только фокстроты и румбы изучал молодой Косточкин в Харбине. Он окончил Харбинский политехнический институт - получил диплом инженера-механика.

Когда привезли Косточкина на прииск, на место его назначения, он добился свидания с начальником прииска и просил дать работу по специальности, обещая честно работать, проклиная отца, умоляя местных начальников. «Этикетки на консервные банки будет писать»,- сухо сказал начальник прииска, но присутствовавший при разговоре местный уполномоченный уловил какие-то знакомые нотки в тоне молодого харбинского инженера. Начальники поговорили между собой, потом уполномоченный поговорил с Косточкиным, и забойные бригады вдруг обошло известие, что бригадиром одной из бригад назначен новичок, свой брат пятьдесят восьмая. Оптимисты видели в этом назначении признак скорых перемен к лучшему, пессимисты бормотали что-то насчет новой метлы. Но и те и другие были удивлены кроме, разумеется, тех, кто давно отучился удивляться, Крист не удивлялся.

Каждая бригада живет своей жизнью, в своей «секции» в бараке с отдельным входом и с остальными жителями барака встречается только в столовой. Крист часто встречал Косточкина — тот был такой отметный, краснорожий, широкоплечий, могучий. Краги-перчатки с раструбами были меховые. У бригадиров победней краги бывают тряпочные, сшитые из ватных стеганых брюк. И шапка у Косточкина была «вольная», меховая ушанка, и валенки—настоящие, а не бурки, не чуни веревочные. Всем этим Косточкин был отметен. Работал бригадиром он один этот зимний месяц — значит, довел план, процент, а сколько — можно было узнать на доске около вахты, но таким вопросом такой старый арестант, как Крист, не интересовался.

Жизнеописание своего будущего бригадира Крист составил на нарах, мысленно. Но был уверен, что не ошибся, не может ошибиться. Никаких других путей на бригадирскую должность у харбинца не могло быть.

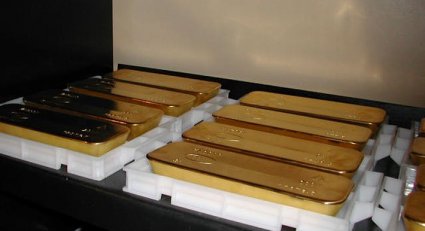

Бригада Косточкина таяла, как положено таять всем бригадам, работающим в золотом забое. Время от времени — это должно звучать как от недели к неделе, а не от месяца к месяцу — в бригаду Косточкина направляли пополнение. Сегодня это пополнение — Крист. «Наверное, Косточкин даже знает, кто такой Эйнштейн»,— подумал Крист, засыпая на новом месте.

Место Кристу дали, как новичку, подальше от печки. Кто раньше пришел в бригаду — занял лучшее место. Это был общий порядок, и Крист был с ним хорошо знаком.

Бригадир сидел у стола в углу, близко от лампы и читал какую-то книжку И хотя бригадир, как хозяин жизни и смерти своих работяг, мог для своего удобства поставить единственную лампу к себе на столик, лишив света всех остальных жителей барака — не до того, чтобы читать или говорить... Говорить можно и в темноте, да и не о чем говорить и некогда. Но бригадир Косточкин сам пристроился к общей лампе и читал, читал, по временам собирая в улыбку свои пухлые детские губы сердечком, и щурил свои большие красивые серые глаза. Кристу так понравилась эта давно им не виданная мирная картина

отдыха бригадира и бригады, что он решил про себя обязательно в этой бригаде остаться, отдать все силы своему новому бригадиру.

В бригаде был и заместитель бригадира, он же дневальный, низкорослый Оська, годившийся в отцы Косточкину. Оська мёл барак, кормил бригаду, помогал бригадиру — все было как у людей. И, засыпая, Крист почему-то подумал, что, наверное, его новый бригадир знает, кто такой Эйнштейн. И, осчастливленный этой мыслью, согретый только что выпитой кружкой кипятку на ночь, Крист заснул.

В новой бригаде и шума не было на разводе. Кристу показали инструменталку — получили инструмент, и Крист приладил себе лопату, как тысячу раз прилаживал раньше, сбил к черту короткую ручку с упором, укрепленную на американской лопате-совке, обухом топора разогнул этот совок чуть пошире на камне, выбрал длинный-длинный новый черенок из множества стоящих в углу сарая черенков, вдел черенок в кольцо лопаты, укрепил его, поставил лопату изогнутой под углом лопастью к собственным ногам, отмерил и пометил, «зазначил», черенок лопаты против собственного подбородка и по этой отметке отрубил. Острым топором Крист стер, тщательно загладил торец новой рукоятки. Встал и обернулся. Перед ним стоял Косточкин, внимательно наблюдая за действиями новичка. Впрочем — Крист ждал этого. Косточкин ничего не сказал, и Крист понял, что свои суждения бригадир откладывает до работы, до забоя.

Забой был недалеко, и работа началась. Черенок дрогнул, заныла спина, ладони обеих рук встали в привычное положение, пальцы схватили черенок. Он был чуть-чуть толще, чем надо, но Крист это выправит вечером. Да и лопату подточит напильником. Руки заносили лопату раз за разом, и в мелодичный скрежет металла о камень вошел учащенный ритм. Лопата визжала, шуршала, камень сползал с лопаты при взмахе и снова падал на дно тачки, а дно отвечало деревянным стуком, а потом камень отвечал камню - всю эту музыку забоя Крист знал хорошо. Повсюду стояли такие же тачки, визжали такие же лопаты, шуршал камень, сползал с обвалов, подрубленный кайлом, и снова визжали лопаты.

Крист положил лопату, сменил напарника у «машины ОСО — две ручки, одно колесо», как называли на Колыме тачку по-арестантски. Не по-блатному, но вроде этого. Крист поставил тачку донцем на траповую доску, ручками в противоположную от забоя сторону. И быстро насыпал тачку. Потом ухватился за ручки, выгнулся, напрягая живот, и, поймав равновесие, покатил свою тачку к бутаре, к промывочному прибору. Обратно Крист прикатил тачку по всем правилам тачечников, унаследованным от каторжных столетий, ручками вверх, колесом вперед, а руки Крист, отдыхая, держал на ручках тачки, потом поставил тачку и снова взял лопату. Лопата завизжала.

Харбинский инженер, бригадир Косточкин, стоял и слушал забойную симфонию и наблюдал за движениями Криста.

- Да ты, я вижу, артист лопаты,— и Косточкин расхохотался. Смех у него был детский, неудержимый. Рукавом бригадир вытер губы.— Какую ты получал категорию там, откуда пришел?

Речь шла о категориях питания, о той «шкале желудка», подгоняющей арестанта. Эти категории, Крист знал это,— были открыты на Беломорканале, на «перековке». Слюнявый романтизм перековки имел реалистическое основание, жестокое и зловещее, в виде этой желудочной шкалы.

- Третью,— ответил Крист, как можно заметнее подчеркивая голосом свое презрение к прошлому своему бригадиру, который не оценил таланта артиста лопаты. Крист, поняв выгоду, привычно, чуть-чуть лгал.

- У меня будешь получать вторую. Прямо с сегодняшнего дня.

- Спасибо,— сказал Крист.

В новой бригаде было, пожалуй, чуть тише, чем в других бригадах, где приходилось жить и работать Кристу, чуть чище в бараке, чуть меньше матерщины. Крист хотел по своей многолетней привычке поджарить на печке кусочек хлеба, оставшийся после ужина, но сосед — Крист еще не знал, да и никогда не узнал его фамилии, толкнул Криста и сказал, что бригадир не любит, когда жарят на печке хлеб.

Крист подошел к железной, весело топящейся печке, растопырил ладони над потоком тепла, сунул лицо в струю горячего воздуха. С ближайших нар встал Оська, заместитель бригадира, и сильной рукой отвел новичка от печки: «Иди на свое место. Не загораживай печки. Пусть всем будет тепло». Это в общем-то было справедливо, но очень трудно удержать собственное тело, тянущееся к огню. Арестанты из бригады Косточкина удерживаться научились. И Кристу тоже придется научиться. Крист вернулся на место, снял бушлат. Сунул ноги в рукава бушлата, поправил шапку, скорчился и заснул.

Засыпая, Крист еще видел, как кто-то вошел в барак, что-то приказал. Косточкин выругался, не отходя от лампы и не прекращая читать книжку. Оська подскочил к пришедшему, быстрыми ловкими движениями ухватив пришедшего за локти, вытолкнул его из барака. Оська был преподавателем истории в каком-то институте в прошлой своей жизни.

Много следующих дней лопата Криста визжала, шелестел песок. Косточкин скоро понял, что за отточенной техникой движений Криста давно уж нет никакой силы, и как ни старался Крист — его тачки были всегда наполнены чуть-чуть меньше, чем надо,— это ведь от собственной воли не зависит, меру диктует какое-то внутреннее чувство, что управляет мускулами — всякими — здоровыми и бессильными, молодыми и изношенными, измученными. Всякий раз оказывалось, что в замере забоя, в котором работал Крист, не так много сделано, как ожидал бригадир от профессионализма движений артиста лопаты. Но Косточкин не придирался к Кристу, ругал его не больше, чем других, не отводил душу в брани, не читал рацей. Может быть, понимал, что Крист работает на полной отдаче сил, сберегая лишь то, что нельзя растратить в угоду любому бригадиру в любом из лагерей мира. Или чувствовал, если не понимал — ведь чувства наши гораздо богаче мыслей,— обескровленный язык арестанта выдает не все, что есть в душе. Чувства тоже бледнеют, слабеют, но много позже мыслей, много позже человеческой речи, языка. А Крист действительно работал, как давно уже не работал — и хотя сделанного им не хватало на вторую категорию, он эту вторую категорию получал. За прилежание, за старание...

Ведь вторая категория — было высшее, чего мог добиться Крист. Первую получали рекордисты — выполняющие сто двадцать процентов плана и больше. В бригаде Косточкина рекордистов не было. Были в бригаде и третьи, выполняющие норму, и четвертые категории, нормы не выполняющие, а делавшие только восемьдесят—семьдесят процентов нормы. Но все же не открытые филоны, достойные штрафного пайка, пятой категории. Таких в бригаде Косточкина тоже не было.

Дни шли за днями, а Крист все слабел и слабел, и покорная тишина в бараке бригады Косточкина нравилась Кристу все меньше и меньше. Но как-то вечером Оська, преподаватель истории, отвел Криста в сторону и сказал ему негромко: «Сегодня кассир придет. Тебе бригадир деньги выписал, знай...» Сердце Криста стучало. Значит, Косточкин оценил прилежание Криста, его мастерство. У этого харбинского бригадира, знающего имя Эйнштейна, есть все-таки совесть.

В тех бригадах, где раньше работал Крист, ему денег не выписывалось никогда. В каждой бригаде обязательно оказывались более достойные люди — или в самом деле физически покрепче и лучше работающие, или просто друзья бригадира — такими бесплодными рассуждениями Крист никогда не занимался, принимая каждую обеденную карточку — а категории менялись каждые десять дней, процент устанавливался за прошлую выработку,— за перст судьбы, за счастье или несчастье, удачу или неудачу, которые пройдут, переменятся, не будут вечными.

Известие о деньгах, которые Кристу сегодня вечером заплатят, переполнило и душу и тело Криста горячей, неудержимой радостью. Оказывается, чувств и сил хватает на радость. Сколько могут заплатить денег?.. Даже пять-шесть рублей — и то это пять-шесть килограммов хлеба. Крист готов был молиться на Косточкина и с трудом дождался конца работы.

Кассир приехал. Это был самый обыкновенный человек, но в хорошем дубленом полушубке, вольнонаемный. С ним пришел охранник, спрятавший куда-то револьвер или пистолет или оставивший оружие на вахте. Кассир сел к столу, приоткрыл портфель, набитый ношеными разноцветными ассигнациями, похожими на выстиранные тряпки. Кассир вытащил ведомость, расчерченную тесно, исписанную всевозможными подписями — обрадованных или разочарованных денежными начислениями людей. Кассир вызвал Криста и указал ему отмеченное «птичкой» место.

Крист обратил внимание, почувствовал особенное что-то в этой выплате, выдаче. Никто, кроме Криста, не подошел к кассиру. Никакой очереди не было. Может быть, бригадники так приучены заботливым бригадиром. Ну, что об этом думать! Деньги выписаны, кассир платит. Значит, Кристово счастье.

Самого бригадира в бараке не было, он еще не пришел из конторы, и удостоверением личности получателя занимался заместитель бригадира, Оська, преподаватель истории. Указательным пальцем Оська показал Кристу место для расписки.

- А... а... сколько? — задыхаясь, прохрипел Крист.

- Пятьдесят рублей. Доволен?

Сердце Криста запело, застучало. Вот оно, счастье. Крист поспешно, разрывая бумагу острым пером и чуть не опрокинув чернильницу-непроливайку, расписался в ведомости.

- Вот и молодчик,— сказал Оська одобрительно.

Кассир захлопнул портфель.

- Больше в вашей бригаде никого нет?

- Нет.

Крист все еще не мог понять происходившего.

- А деньги? А деньги?

- Деньги я Косточкину отдал,— сказал кассир.—

Еще днем.— А низкорослый Оська железной рукой, с силой, которой никогда не имел ни один забойщик этой бригады, оторвал Криста от стола и отшвырнул в темноту.

Бригада молчала. Ни один человек не поддержал Криста, не спросил ни о чем. Даже не обругал Криста дураком... Это было Кристу страшнее этого зверя Оськи, его цепкой, железной руки. Страшнее детских пухлых губ бригадира Косточкина.

Дверь барака распахнулась, и к освещенному столу быстрыми и легкими шагами прошел бригадир Косточкин. Накатник, из которого был сложен пол барака, почти не качнулся под его легкими, упругими шагами.

- Вот сам бригадир — говори с ним,— сказал Оська, отступая. И объяснил Косточкину, показывая на Криста: — Деньги ему надо!

Но бригадир понял все еще с порога. Косточкин сразу почувствовал себя на харбинском ринге. Косточкин протянул руку к Кристу привычным красивым боксерским движением от плеча, и Крист упал на пол оглушенный.

- Нокаут, нокаут, — хрипел Оська, приплясывая вокруг полуживого Криста и изображая рефери на ринге, восемь... девять... Нокаут.

Крист не поднимался с пола.

- Деньги? Ему деньги?— говорил Косточкин, усаживаясь не спеша за стол и принимая ложку из рук Оськи, чтобы приняться за миску с горохом.

- Вот эти троцкисты, говорил Косточкин медленно и поучительно,— и губят меня и тебя, Ося.— Косточкин повысил голос.— Загубили страну. И нас с тобой губят. Деньги ему понадобились, артисту лопаты, деньги. Эй, вы,— кричал Косточкин бригаде. Вы, фашисты! Слышите! Меня не зарежете. Пляши, Оська!

Крист все еще лежал на полу. Огромные фигуры бригадира и дневального загораживали Кристу свет. И вдруг Крист увидел, что Косточкин пьян, сильно пьян,— те самые пятьдесят рублей, которые были выписаны Кристу... Сколько на них можно «выкупить» спирта, спирта, который выдан, выдается бригаде...

Оська, заместитель бригадира, послушно пошел в пляс, приговаривая:

Я купила два корыта,

И жена моя Рочита...

- Наша, одесская, бригадир. Называется «От моста до бойни».— И преподаватель истории в каком-то столичном институте, отец четверых детей, Оська снова пошел в пляс.

- Стой, наливай.

Оська нащупал какую-то бутылку под нарами, налил что-то в консервную банку. Косточкин выпил и закусил, подцепив пальцами остатки гороха в миске.

- Где этот артист лопаты?

Оська поднял и вытолкнул Криста к свету.

- Что, силы нет? Разве ты пайку не получаешь? Вторую категорию кто получает? Этого тебе мало, троцкистская сволочь?

Крист молчал. Бригада молчала.

- Всех удавлю. Фашисты проклятые,— бушевал Косточкин.

- Иди, иди к себе, артист лопаты, а то бригадир еще даст,— миролюбиво посоветовал Оська, обхватывая захмелевшего Косточкина и заталкивая его в угол, опрокидывая на бригадирский пышный одинокий топчан — единственный топчан в бараке, где все нары были двойные, двухэтажные, «железнодорожного» типа. Сам Оська, заместитель бригадира и дневальный, спавший на крайней койке, вступал в третьи свои важные, вполне официальные обязанности, обязанности телохранителя, ночного сторожа бригадирского сна, покоя и жизни. Крист ощупью добрался до своей койки.

Но заснуть не удалось ни Косточкину, ни Кристу. Дверь барака отворилась, впуская струю белого пара, и в дверь вошел какой-то человек в меховой ушанке и в темном зимнем пальто с каракулевым воротником. Пальто было изрядно измято, каракуль был вытерт, но все же это было настоящее пальто и настоящий каракуль.

Человек прошел через весь барак к столу, к свету, к топчану Косточкина. Оська почтительно его приветствовал. Оська принялся расталкивать бригадира.

- Тебя зовет Миня Грек.— Это имя было знакомо Кристу. Это был бригадир блатарей.— Тебя зовет Миня Грек.— Но Косточкин уже очухался и сел на топчане лицом к свету.

- Ты все гуляешь, Укротитель?

- Да вот... довели, гады...

Миня Грек сочувственно помычал.

- Взорвут тебя когда-нибудь, Укротитель, на воздух. А? Заложат аммонит под койку, шнур подпалят и туда...— Грек показал пальцем вверх.— Или голову пилой отпилят. Шея-то у тебя толстая, долго пилить придется.

Косточкин, медленно приходя в себя, ждал, что ему скажет Грек.

- Не налить ли по маленькой? Скажи, сгоношим в два счета.

- Нет. У нас этого спирту в бригаде полно, сам знаешь. Дело мое более серьезное.

- Рад служить.

- «Рад служить»,— засмеялся Миня Грек.— Так, значит, тебя в Харбине учили разговаривать с людьми.

- Да я ничего,— заторопился Косточкин.— Просто еще не знаю, что тебе нужно.

- А вот что.— Грек заговорил что-то быстро, и Косточкин согласно кивал, Грек начертил что-то на столе, и Косточкин закивал понимающе. Оська с интересом следил за разговором.— Я ходил к нормировщику,— говорил Миня Грек — говорил не угрюмо и не оживленно, самым обыкновенным голосом.— Нормировщик сказал: Косточкина очередь.

- Да ведь у меня и в прошлом месяце снимали...

- А мне что делать...— И голос Грека повеселел.— Нашим-то где кубики взять? Я говорил нормировщику. Нормировщик говорит — Косточкина очередь.

- Да ведь...

- Ну, что там. Сам ведь знаешь наше положение...

- Ну, ладно,- сказал Косточкин.— Сосчитаешь там в конторе, скажешь, чтобы у нас сняли.

- Не бойся, фраер,— сказал Миня Грек и похлопал Косточкина по плечу.— Сегодня ты меня выручил, завтра я тебя. За мной не пропадет. Сегодня ты меня, завтра я тебя выручу.

...Завтра оба мы поцелуемся, — заплясал Оська, обрадованный принятым наконец решением и боящийся, что медлительность бригадира только испортит дело.

- Ну, прощай. Укротитель,- сказал Миня Грек, вставая со скамейки.- Нормировщик говорит: смело иди к Косточкину, к Укротителю. В нем есть капля жульнической крови. Не бойся, не тушуйся. Твои ребята справятся. У тебя такие артисты лопаты...

1964