Сейчас, когда я пишу эту историю, я живу в маленькой белой комнате. Окно расположено очень низко, и прямо в него лезет залитый солнцем сугроб. За сугробом сгрудились тонкие сосны. Если высунуть голову в форточку, можно увидеть край хребта. Черные скалы и белый снег. Я никак не могу привыкнуть к прозрачности здешнего воздуха: кажется, что до скал и снега можно дотянуться рукой прямо с табуретки.

Сегодня гор не видно, потому что идет снег. Он идет крупными мокрыми хлопьями величиной с чайное блюдце. Ветки сосен постоянно стряхивают снег, и оттого кажется, что сосны живые. Эта комната принадлежит метеорологу, который большую часть времени живет на высотной метеостанции. «На пике», как здесь говорят. Один угол комнаты занимает печь, которую я топлю через день. У стенки стоит железная койка, прикрытая байковым одеялом, а на стенке, чтоб не пачкаться о побелку, приколочена ситцевая тряпочка. На противоположной стене - вырезанные из журнала картинки: очень красные цветы, за которыми виден неясный контур зенитки, знаменитая киноактриса и неизвестная девушка в вязаной кофточке с чуть раскосыми глазами, по-видимому узбечка. Девушка очень красивая, но подписи на картинке нет и на обороте также нет - я проверял.

Благодаря этим картинкам и ситцевой тряпочке я чувствую себя здесь уютнее, чем дома. Наверно, потому, что значительный и, как мне кажется, лучший кусок жизни я провел вот в таких комнатах, где над кроватью приколочена занавеска и на стенках девушки, вырезанные из журналов. Еще в те времена я заметил, что полярные охотники, например, поселившись на новом месте, первым делом вынимают из багажа эту тряпочку, которую прибивают над нарами или койкой, прикрепляют хлебным мякишем цветные картинки из журналов - и жилье сразу становится привычным, обжитым и очень уютным. Оттого, что растопленная с утра печь дышит теплом, у двери стоят огромные разношенные горные ботинки со стертыми триконями, к стенке прислонены тяжелые горные лыжи, а на гвоздиках висят полушубки, телогрейки и штормовки, жизнь кажется крепкой и основательной. Странно, что самые массивные и прочные городские здания не вызывают такого ощущения надежности бытия, как хорошо натянутая палатка с сухим спальным мешком и разложенным в нужном порядке походным инвентарем должного качества и количества. В такой палатке ты не боишься грядущего дня, а возле костра смотришь на жизнь так, как и надо на нее смотреть, - в упор и открыто. Все дело здесь в том, что в палатке ты прежде всего рассчитываешь на живую силу: свою и товарищей. Камень же городских зданий мертв, хотя и дает иллюзию, что можно на него положиться...

Я могу совершенно точно описать дом, по которому назван рассказ, и могу описать, где он находится. Он очень далеко отсюда, от этих сосен и высокогорных снегов. Дом стоит на берегу довольно большой таежной реки, отмеченной на большинстве карт Союза. Река эта впадает в реку еще больших размеров, которая уже отмечена на всех картах мира. А эта большая река впадает в Восточно-Сибирское море. Дом выкрашен в голубую краску, цвета весеннего полярного неба; кстати, и сам Полярный круг проходит где-то рядом, может, в ближайших метрах. Совпадение это совершенно случайное, но точка на карте, означающая символически дом, попадает как раз на пунктир Полярного круга. Дом имеет пять окон: по два окна на длинных стенах, одно - на короткой и одна стенка, подставленная ветрам, глухая. Он совершенно новый, его выстроили в прошлом году рядом с другим, старым домом, в котором живут четверо молодых мужчин. Бороды они бреют, так как этап, когда их отращивали, они уже миновали. По крайней мере, на сто пятьдесят километров в любую сторону других людей вокруг нет. Есть еще такие места, читатель.

Более точного адреса я не даю, потому что все-таки это дом для бродяг, а бродяги должны находить дома сами. Дом этот, повторяю, есть на самом деле, а не выдуман для рассказа. Да и рассказ, по сути, история, как и почему я здесь побывал.

В одном почтенном труде сказано: «Для развития мыслящего ума, для процветания наук и искусств необходим оседлый образ жизни общества, обеспечивающий безопасность и досуг его членам». Если поразмыслить, то поймешь, что оседлый образ жизни сам по себе не гарантирует безопасности и досуга. Слишком сложно учесть безопасность, когда перебегаешь перекрестки на красный свет, куришь напропалую, а досуг занят суетой несущественных дел. Но когда оседлый образ жизни доведет вас до того, что вы всерьез начнете исповедовать мелкие религии горожанина, полюбите фильмы и книги, в коих отчаянные герои живут именно в условиях, не гарантирующих им безопасность, тогда остается только одно: самим пожить так. Я не знаю, как стать суперменом, но знаю, что где-то есть дом, который вас ждет и стены которого вам помогут стать человеком. И от всей души надеюсь, что в этом порыве, вас, как говорится, поймут родственники, сослуживцы и дети.

Есть такое поверье: для каждого человека на земном шаре имеется место, которое человеку неизвестно, но он может видеть его во сне. Если человек все-таки тем или иным путем найдет это место и поселится там, он будет счастлив до конца своих дней.

Мне давно снится одна и та же местность. Я вижу ее, по крайней мере, раз в год. Если судить по рельефу, то она находится где-то в Южном Казахстане, в предгорьях Тянь-Шаня, а может, в Монголии. Я вижу желтую, выгоревшую осеннюю степь в сентябре и невдалеке, километрах в десяти, мягкие увалы останцовых гор. Хребет этот не очень большой, на нем не растет лес, на вершине есть небольшие скалы из горизонтально залегающего песчаника. На хребте живет стадо архаров и еще много среднеазиатских зайцев - толаев. За архарами я и гоняюсь каждый раз во сне, но пока еще не подстрелил ни одного, потому что они меня изучили давно. Каждый раз охота кончается поздно вечером. Я сижу под песчаниковыми скалами, которые еще сохранили дневное тепло. Курю и смотрю на степь, которая идет на север. Километрах в десяти проходит линия железной дороги, и есть маленький разъезд из двух домиков, где я и живу. Я тушу окурок самокрутки о камни и думаю, что надо спешить домой, на разъезд, а то будут волноваться. На небе уже вылезают бледные звезды. Я сбегаю по жесткой осенней траве вниз к подножию хребта и вижу, как по параллельному гребню спускаются вниз на кормежку архары. Бог с ними. Еще встретимся. На этом сон кончается.

Но с некоторых пор, когда я вошел в промежуточный возраст между молодым мужчиной и просто мужчиной, но еще без добавки «средних лет», мне стала вдруг видеться местность, которую буду называть просто Река.

Про Реку мы узнали лет десять тому назад, когда жили в поселке на берегу Ледовитого океана в маленькой белой комнате с тряпочками и журнальными иллюстрациями на стенах. Мы работали в геологии, а Река просто попалась на карте: очень большая, целеустремленно рвущаяся на север и совершенно ненаселенная, кроме поселка в верховьях. Мы откопали ее в тот период, когда радость возвращения из тундры прошла, поселок уже стал привычен и снова тянет не куда иначе, как в тундру. В геологическом управлении не было ни одного человека, который бывал на ней. Само собой, этот факт только увеличивал уникальность Реки. Если углубиться в не столь уже седую древность, то Река находилась на стыке сфер влияния трех народов: якутов, чукчей и юкагиров. Номинально она считалась юкагирской рекой, но именно юкагиры были самой слабой национальностью из перечисленных трех, и они-то исчезали под давлением с Запада и Востока, с Якутии и с Чукотки. Поэтому местные названия на Реке имеют корни в трех языках, смотря какое прижилось больше. А некоторые вообще его не имели. Отсюда появились Торные горы, Вулканный хребет и Остроконечные горы - все, что мог изобрести утомленный придумыванием названий топограф. А один из хребтов носит неофициальное название - Синий хребет. С человеком, который это название дал, я подружился в Москве за несколько лет до того, как попал на Реку.

Но лишь после того, как я на нее попал, я узнал, что он был одним из здешних первопроходцев, из тех, кто основал единственный поселок, и что его здесь помнят и уважают. Название «Синий хребет», видимо, отвечает внутренней сути, потому что оно прижилось в обиходе. И когда я видел хребет ежедневно, он был именно синий, и по-другому его называть не хотелось. Кстати, таким редким умением давать названия по внутренней сути обладают топографы высшего класса. Я не был на Вулканном хребте, но уверен, что не спутал бы его с Торными горами или Скалистым хребтом, как речку Тальниковую не спутаешь с речкой Извилистой или Хрустальной.

Тогда, десять лет тому назад, мы твердо решили, что поплывем по этой Реке. Просто так, для познания мира. Чем еще, как не географическим познанием мира, является вся наша жизнь? Вначале в пределах комнаты, потом окрестного пустыря, потом опушки ближнего леса. Сейчас наши возможности, думали мы, дошли до того, что мы можем познавать мир, плавая по тысячекилометровым таежным рекам. Но все как-то не получалось: слишком подолгу торчали в тундре или на северных островах. И вдруг пришло время, когда я с неопровержимой ясностью понял, что надо на Реке быть и что откладывать больше нельзя. Я с ясностью печатного текста подумал, что чистота и даже наивность юношеских воззрений иногда более верный ориентир, чем опыт жизненных лет.

Я понял, что надо мне быть на Реке. Иначе я никак не смогу проверить, правильно ли все было раньше и правильно ли то, что сейчас. Это можно сравнить с капитальной уборкой в доме, когда выкидывается лишнее и приводится в порядок то, что необходимо для жизни. Причин столь неожиданно возникшего убеждения я, ей-богу, не могу объяснить. Перед отлетом я дал телеграмму одному из товарищей прежних лет, с которым было бы хорошо пуститься вниз по Реке. Видимо, он понял суть момента, потому что ответил в духе тех лет, когда мы любили высокий стиль. «У меня, друг, сезон дождей» - вот что было написано в телеграмме. В переводе это означало, что у него хлопоты и неприятности. В прежние годы полагалось бы ответить: «Если нужен, вылетаю немедленно» - или даже просто прилететь, без телеграммы, что было бы еще более высоким стилем. Но сейчас мы таких телеграмм уже не давали. Я решил плыть по Реке в одиночку. Когда решение принято, остальное становится проще. В конце июля я уже летел знакомой дорогой на самый восток страны, в город, в котором когда-то работал. От этого города в поселок на Реке теперь летал раз в неделю рейсовый самолет, точнее, делал там посадку по дороге на север. Самолет этот был старый, привычный Ил-14, эпоха в гражданской авиации, как Ли-2 и бессмертная «аннушка». Сейчас они уходят в прошлое и уносят с собой биографии или части биографий людей, жизнь которых была связана с этими самолетами. Уносят и часть моей биографии.

...Ил-14 шел на снижение, а я смотрел в иллюминатор на ржаво-обожженные выхлопные трубы, почерневший от масла и выхлопов край плоскости, а внизу был привычный пейзаж борта долины: пятна озер, старицы и желто-зеленая поросль лиственничной тайги. Самолет снизился и побежал по полосе утрамбованного грунта. Вокруг посадочной полосы стояли мелкие нежно-зеле-ные лиственнички. Было тихо и солнечно. Мы сошли в эту солнечную тишину, как в радостную мультипликацию. Стояла двухэтажная аэродромная изба из затекших смолой лиственничных бревен с застекленной верандочкой АДС наверху. Такие избы, как и аэродромы с металлическим покрытием, остались здесь с войны. Над верандочкой висела недвижимо полосатая «кишка». У зеленого палисадничка стояли аборигены и смотрели на самолет с привычным любопытством, с каким в чеховские времена ходили на перрон смотреть поезда. Куда-то промчался по полосе на бешеной скорости расхлябанный грузовик. Притормозил, развернулся и так же бесцельно помчался обратно, как старый пес, который вспомнил юность и начал играть сам с собой. Натуральные псы, в шерсти которых запутались веточки, строительный мусор и обрывки бумаги, сидели у зеленой загородки. В глазах у них была безнадежная тоска по какому-нибудь ЧП: драке, приезду незнакомой собаки или еще чему. Словом, это были ездовые собаки во время мучительных собачьих каникул, когда, отдохнув от зимних трудов, они не знают, куда себя деть. Я подошел к одному псу, поставил рядом рюкзак, а пса погладил по голове.

Тот лизнул мне руку, понюхал рюкзак и отвернулся. И остальные собаки, с надеждой было воззрившиеся на меня, тоже отвернулись. Я понял, что блудный сын вернулся в родные края и узнан. От аэропорта к поселку шла разбитая черная торфяная дорога, сейчас горячая и сухая. В конце дороги стояли новенькие двухэтажные дома. При виде их сердце у меня сжалось. Я забыл о том, что с тех пор, когда мы мечтали прилететь в этот поселок и когда не было этих двухэтажных сборных домов из архангельского леса, прошло десять лет, и сейчас такие дома стоят там, где на моей памяти еще были яранги. Я пошел по поселку. Хотелось осмотреться. Пустота поселка не удивляла. Летом в таких, как этот, оленеводческих центрах всегда почти пусто, потому что люди в лесу, у оленьих стад, отрезанные непроходимыми марями, километрами и реками. Я перелез через короб, ограждавший теплоцентраль, и пошел к линии двухэтажных домов. И сразу попал в старую часть поселка. Стояли отдельно бревенчатые домики, обмазанные глиной для защиты от зимних ветров. Одиноко, как памятник, стояла яранга. Большинство домиков строилось на крутом берегу протоки, сейчас совершенно сухой. Я пересек протоку по мостику.

За мостиком находилась площадь с фанерными стендами, потом снова ряд домиков, затем типовая больница, построенная буквой «П», на самом высоком месте, здание склада без окон, а еще дальше начинался лес. Реки не было видно. Поселок стоял не на самой реке, а километрах в семи от нее, на удобном для строительства месте. Точнее, место диктовалось выбором аэродромной полосы, так как без полосы не 'было бы и самого поселка. На берегу протоки, у одного дома, который казался старше других, я увидел каюк, лежащий на крыше тамбура. Каюк был выкрашен в зеленую, насколько позволяла это определить вечерняя темнота, краску. По наитию я догадался, что здесь и живет тот человек, чей адрес я получил от московского друга, который основывал этот поселок и давал название Синему хребту. Он оказался погрузневшей копией моего друга. Те же белоснежно-седые волосы, крупная фигура и твердое лицо, покрытое неистребимым загаром. Все-таки люди высокой породы есть! Бегло взглянув на комнату, я сразу понял, почему он не уехал отсюда, когда вышел на пенсию, и почему никогда не уедет. В домике с низким потолком, огромной русской печью посредине, самодельной мебелью было очень тепло, пахло свежепеченым хлебом. Этот неповторимый уют, выработанный древней культурой русской деревни, совмещался здесь с благоденствием охотничьей избушки, до которой ты добирался очень долго в большой мороз или плохую погоду. Из таких жилищ человек уезжает с трудом, чаще всего совсем не уезжает. Мне хотелось поговорить про героические времена первопоселенцев. Но было ясно, что захватывающих дух историй я не услышу. В лучшем случае услышу неспешный рассказ, и при этом будет подразумеваться, что и рассказчик и слушатель одинаково знают предмет. Мы стали говорить про каюк и о том, как мне плыть. Выяснилось, что каюк в этих местах, бывший когда-то главным речным средством, вытеснен дюралевыми «казанками», на которые ставят мощный мотор «Вихрь». Специфика снабжения отдаленных мест изобилует чудесами. Например, ближайшим местом, где можно купить дюралевую лодку, был город почти в пяти летных часах отсюда. Доставить лодку можно только по воздуху, а стоимость лодки, мотора «Вихрь» и провоза габаритного груаа по воздуху уже отдает рубрикой «Причуды миллионеров». Но тем не менее лодок этих на реке имелся не один десяток, а из них только пять поступили через местную торговую сеть. Но меня интересовал каюк. Кстати, каюк - это лодка, долбленная из единого ствола тополя. Ширина ее небольшая - как раз чтоб поместилась нижняя часть тела владельца лодки. На каюке удобно плыть вниз по реке, можно подниматься и вверх бечевой. По-видимому, следующей и последней ступенькой легкости является лишь каяк эскимосов или берестяные лодочки эвенков. «Ветка» получается, когда каюк делают из досок. Чаще всего трех. Все-таки «ветка» более устойчива, так как имеет хоть узкое, но плоское днище.

- Можно ли сплавиться вниз по Реке с каюком? - спросил я к концу первого чайника.

Мы сидели при свечке, потому что электричество было отключено. Блики света играли в синих табачных струях. От печки неистребимым потоком шло тепло, и я чувствовал, что нахожусь где-то вне времени - может, в средневековом семнадцатом, может, в просвещенном восемнадцатом столетии.

- Почему же нельзя? Можно!

- Вы спускались?

- Неоднократно-о!

Новый чайник мы заваривать не стали. Просто вдумчиво покурили. За перекур я узнал, что каюк есть у Хоробровского, Дулгана, учителя в школе, и это, пожалуй, все. У остальных они сгнили, унесены Рекой, раздавлены трактором. Словом, остались у тех, кто не признает другого транспорта на воде, и потому он им нужен самим.

- Загвоздка одна есть, - тихо сказал хозяин.

- Какая?

- Когда плывешь, надо плыть. Верно?

- Примерно так, - согласился я.

- Питание добывать тоже надо.

- Надо! - согласился я.

- С каюка не стрельнешь. И рыбачить не очень удобно. Вместо ответа я передернулся, вспомнив, как однажды в низовьях Колымы глубокой осенью чуть не утонул именно из-за того, что «стрельнул» с каюка.

- А что посоветуете?

- У Шевроле есть ненужная лодка. Ветка, но маленько пошире. И плывет, и на воде стоит. Советую так...

«А кто такой Шевроле?» - хотел спросить я. Но сдержался. Узнаем.

Когда я пришел в гостиницу, света еще не было. В темноте я увидел человека, молча сидящего на стуле в очень прямой, стеклянной какой-то позе.

«Пьяный, наверное, - грешно подумал я. - Где это он ухитрился в «сухой закон»?» Но тут как раз вспыхнул свет, и я увидел, что человек на стуле вовсе не пьян. Он был трезв, как человечество до изобретения алкоголя. Человек сидел на стуле в совершенно новом костюме, нейлоновой рубашке, галстуке и носках. Узконосые черные ботинки стояли рядом. Наметанным глазом горожанина я сразу оценил выбор костюма, носки и галстук и сразу понял, что человек этот или знает толк в одежде, или имеет врожденный вкус.

- Давно? - спросил я.

- Год не был, - ответил он.

- Зоотехник?

- Пастух. Из третьей бригады.

Скачать произведение полностью:

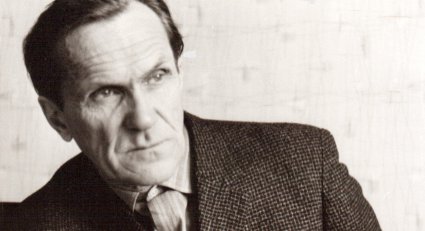

Олег Куваев. Повесть "Дом для бродяг"